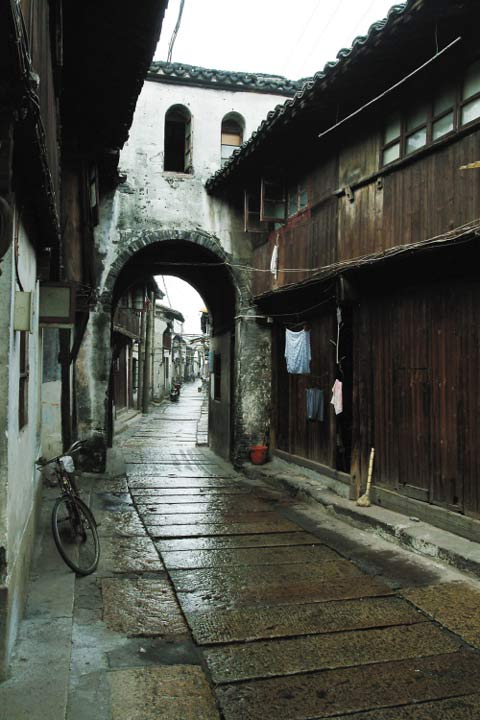

嘉兴新塍(图片来源:浙江文物网)

昨天,记者从市文化局有关人士处获悉,在省政府日前公布的第三批省级历史文化街区、村镇名单(共计35处)中,我市的海宁南关厢古街和秀洲区新塍镇榜上有名。海宁南关厢古街与台州市椒江区章安被批准为省级历史文化街区,新塍镇成为省级历史文化村镇(全省共计33处)。

据了解,此前,桐乡乌镇、嘉善西塘、平湖南河头社区、海宁盐官已经成为省级历史文化街区、村镇。而且乌镇和西塘已于早些时候升格为国家级历史文化名镇。

据海宁市文化局有关工作人员介绍,南关厢街区位于硖石,全长360米左右,是海宁市内历史风貌保存较为完整的历史街区,因街区内有“南关厢”而得名。记者查阅了《现代汉语词典》,“关厢”一词的意思是“城门外大街和附近的地区”。

海宁南关厢古街一景 摄影 王超英

据介绍,俗称的海宁“南关厢”是一个类似于城门的古建筑,属砖木结构,跨街而起,平面呈长方形,三间二层,歇山顶,中起拱券门,始建于明末,1989年8月17日被确定为海宁市文物保护单位。除“南关厢”之外,街区内还有多处海宁市文物保护单位,如建于明代的会源庵、建于晚清的吴世昌故居等都得到了较好的保存。“硖石南关厢街区比较完整地保留了明清时期海宁的历史风貌,对研究海宁历史具有重要的价值。”海宁文化局工作人员说。

此次同时上榜的新塍镇近年来十分重视对历史文化遗存的保护,并于去年提出争创文化名镇的目标。根据规划的定位,该镇以古镇的保护和开发为依托,开始大力推进古镇文化建设。同时以能仁寺的完善和拓展为基础,坚持修旧如旧的原则,大力恢复古建筑的历史原貌,进一步发展宗教文化旅游产业。同时,该镇还积极引导和鼓励企事业单位、民营经济以及个人投资文化产业或捐资公益性文化事业,并逐年增加镇、村两级对文化建设资金的投入,在科学保护历史文化遗产的前提下发展文化旅游产业,使保护文化遗产与发展地方经济形成良好互动。在文化名镇创建过程中,他们重点凸现古镇文化、革命文化、宗教文化、民间文化的优势,以元宵民俗文化为特色,古镇文化为基础,保存了一大批民间文化遗产。

“省级历史文化街区、村镇的评选,使文化遗产的保护工作从点扩展到面,保护的内容也更加丰富起来。”市文化局文物处处长陈建江说,1991年10月和2000年2月,省政府先后公布了第一批和第二批省级历史文化街区、村镇,“不论是之前的平湖南河头社区、海宁盐官,还是新入选的新塍镇、海宁南关厢古街,无不反映了传统的江南水乡的文化特色,它们都是我们珍贵的历史文化遗产。”

有关专家指出,嘉兴在历史文化的保护方面做了许多工作,但也应清醒地看到存在的问题和不足。比如这次上榜的海宁南关厢古街在嘉兴的知名度就不是很高,政府部门应大力宣传,激发广大市民参与保护文化遗产的热情,“可以说,保护文化遗产,每一个市民肩上都有一份责任。”